jsol people

部門の魅力・特徴

未来共創デジタル本部 事業企画部の役割

ボトムアップで

新規事業が創出される企業へ

JSOLを進化させていく。

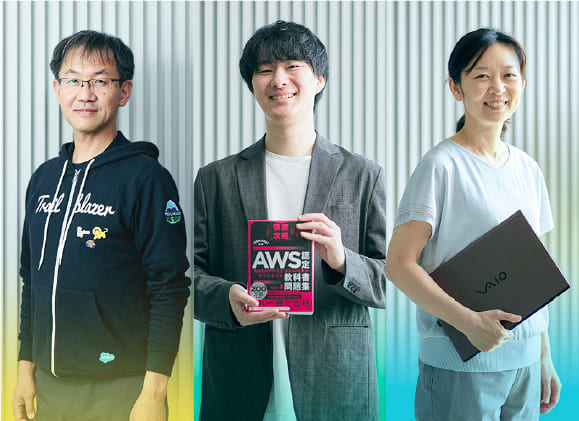

profile

-

N.Ichinose

未来共創デジタル本部

副本部長 兼 事業企画部 部長入社後、エンジニアリング事業本部にて自動車業界向けCAEの技術コンサルティングや海外製品導入に従事。2021年から経営企画部でJSOLの将来戦略立案を担当し、2024年より未来共創デジタル本部に新設された事業企画部を率いる。

-

E.Mashiko

未来共創デジタル本部

事業企画部 事業企画課入社後、SEとして流通系ソリューションの企画・導入、自治体のITアドバイザリー業務、データサイエンス領域の研究開発などに携わった後、2024年から現部署に所属。この間、三度の産休・育休を経ながらキャリアを重ねている。

Department Manager

Interview

未来共創デジタル本部

事業企画部の役割

JSOLの

持続的成長を支える

カルチャーの生成を担う。

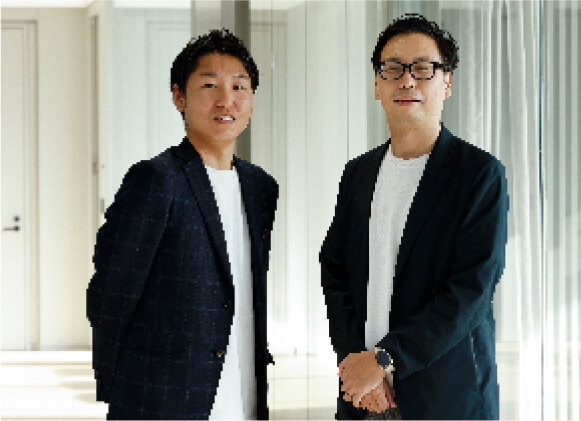

N.Ichinose

未来共創デジタル本部

副本部長 兼 事業企画部 部長

未知の課題解決に挑み

No.1領域を次々と創り出す。

未来共創デジタル本部は、DXビジネスのさらなる拡大を目指し、攻略市場への価値提供の深化、新ビジネスの開拓による市場創出をミッションとする組織です。特に市場創出に注力し、未解決の課題に挑み、No.1と認められる領域を次々と築いていくことが求められています。未来のJSOLの姿から逆算すると、いまこそ新規事業を立ち上げる必要があると経営層も認識しており、その取り組みの一環として2024年に「事業企画部」が新設されました。

事業企画部の役割は、JSOLの成長を加速させる新規事業創出の仕組みを構築することです。JSOLはSAPソリューションなどで顧客からの信頼を獲得し、CAEソフトウェアや有限要素解析といった専門領域でも高い実績を誇ります。また、製造・流通・金融など多岐にわたる業界にソリューションを提供し、豊富な技術資産と顧客基盤を活かして新規事業を現場から生み出せる可能性を秘めています。このようなJSOLの強みを背景に、事業企画部は未知の領域に挑戦し、全社横断の新規事業創出の旗振り役としての役割を担っています。

誰もが新規事業に挑戦できる

仕組みを社内に構築していく。

事業企画部は、全社を横断して新規事業を創出する方法論を示すべく、“CLUTCH(クラッチ)”と名付けた新規事業創出プログラムを策定しました。“CLUTCH”は、ボトムアップでアイデアを募集し、新規事業の起案者自身が事業化を主導する仕組みを備えています。ただし、単なる発想ではなく、顧客課題や市場との対話を通じて見出した課題を起点とすることを重視しています。そして、顧客の声に耳を傾けながら課題解決策を練り、小規模なサービスを開発して検証しつつ事業化を進める、リーンスタートアップのプロセスを採用しています。

採択されたアイデアの実現に向けては、起案者が一定の業務時間を新規事業創出に充てられる制度を整備しています。また、起案者に対して我々、事業企画部が必要な知見を提供するなど、手厚く支援しています。“CLUTCH”では、すでに約20の新規事業案が進行中です。ここから多くの成功事例を生み出し、「新規事業は誰でも挑戦できる」という意識を社内に根付かせたいと考えています。

Department

Member

Interview

事業企画部での

役割とキャリア

エンジニアでの経験を JSOLの変革につなげる 困難と喜び。

E.Mashiko

未来共創デジタル本部

事業企画部 事業企画課

過去に研究開発で味わった無念を

この事業企画部で晴らしたい。

私は事業企画部の立ち上げ時から参画し、新規事業創出プログラム“CLUTCH”の運営に携わっています。もともと「お客様に寄り添い、新たなソリューションを創出して提供したい」という志を胸にJSOLに入社し、エンジニアとして理想のキャリアを追求してきました。過去には研究開発に従事し、AIを活用した予測モデルの開発で特許を取得する成果も上げました。しかし、そのモデルをパッケージ化して市場に展開しようとした際、お客様のニーズに合致せず、売上を生み出せなかったという苦い経験も得ました。

この経験を踏まえると、現在携わる“CLUTCH”の「顧客課題」を出発点に仮説と検証を繰り返すアプローチは、新規事業創出において非常に合理的なアプローチだと確信しています。この手法を社内に定着させ、挑戦を後押しする文化を築いていきたいと考えています。

まだまだ力不足を感じる日々

そのなかで見える一筋の光明。

私がこれまで取り組んできたソリューション開発や研究開発のキャリアは、現場から上がってくる新規事業のアイデアを見極める際に大いに役立っています。一方で、選ばれたアイデアを事業化する際には、推進者が何にこだわり、何に悩んでいるのかを“CLUTCH”の運営者として引き出し、的確な支援を提供することが私の役割です。

ゼロから新しい事業を創り上げるプロセスでは、発案者へのカウンセリングやコーチング力、さらには事業開発の知見が求められますが、私自身の力不足を痛感する場面も少なくありません。事業企画部での役割は、未知の領域への挑戦そのもので、試行錯誤の連続です。それでも、推進者がモチベーションを高く保ち、次のステップへ進んでいく姿を見ると、自分自身の成果のように大きな喜びを感じます。

これからも“CLUTCH”を確立し、JSOLのさらなる変革に貢献する一助となることを目指して努力を続けていきたいと思います。

キャリア変遷

- 2003年

-

- 産業ソリューション事業本部

- SEとして自動車保険見積システムの保守に従事。

- 2005年

-

- 産業ソリューション事業本部 本部内タスクフォース

- 海外ベンダー製の流通系ソリューションの企画・導入を担当。

- 2007年

-

- ITコンサルティング本部

- 内部統制対応を主とした地方自治体へのITアドバイザリー業務に従事。

- 2015年

-

- ソリューション&テクノロジー部

- 新たなテクノロジーを活用した各種ソリューションの企画開発業務に関与。

- 2019年

-

- デジタルイノベーション事業本部

- データサイエンス領域の研究開発に従事。新たなデータ解析モデルを創って事業化。

- 2022年

-

- ソーシャルトランスフォーメーション事業本部

- 品質管理部に所属し、ネットワーク診断などのセキュリティ統制を担当。

- 2024年

-

- 未来共創デジタル本部

- 事業企画課に所属し、新規事業創出プログラム“CLUTCH”の運営事務局を担当。

※所属名は当時のもの。

DIALOGUE

会社と個人、新たな成長の現在地

-

N.Ichinose

“CLUTCH”をスタートしてしばらく経ったけれども、Mashikoさんはいまどんなところに難しさを感じている?

-

E.Mashiko

“CLUTCH”の思想とプロセスを理解してもらうことでしょうか。“CLUTCH”は顧客課題を起点に新規事業を考えるアプローチですが、エンジニアは「作りたいもの」から発想しがちなんですね。以前の私もそうでしたが、顧客ニーズが見つからず挫折することもあります。「ものづくり」発想のアイデアが多い中、成功確率を高めるために顧客起点で考える必要性を訴えています。

-

N.Ichinose

確かに、社員の意識を変えていくのは難しいこと。今はどの事業部門も盛況で、どうしても目の前の仕事に満足してしまいがちだけど、新しいことに挑戦しなければ新しい世界は見えてこないということを、社内に説いていかなければならない。その役目を担うMashikoさんには、私もかなり高いボールを投げている自覚はある(笑)。でも、それを懸命に捕らえようとしていて、大変ながらも成長につながっているんじゃないかな。

-

E.Mashiko

はい、受けるボールは大変です(笑)。でも多くを学ばせてもらっています。Ichinoseさんは経営企画部時代から新規事業の必要性を訴え、それがこの部署発足のきっかけとなったんですよね。ですから、経営層とのリレーションが強く、“CLUTCH”を全社的なムーブメントへと導いてくださっていると感じます。至らない部分は多いですが、“CLUTCH”のプロセスを進める上で見落としがちなポイントを事前に指摘していただき、日々新たな気づきを得ています。

-

N.Ichinose

“CLUTCH”から新規事業が立ち上がるまでには、まだまだ時間がかかる。何しろJSOLにとって前例のないアクションなので、いろんなハードルに直面して思い悩むことも多いと思うけど、Mashikoさんならきっと乗り越えられるはず。この“CLUTCH”をドライブすることを大いに楽しんでほしいかな。

-

E.Mashiko

ありがとうございます。新規事業の推進者と関わっていると、JSOLの社員は真面目で、自分なりの思いをもって仕事に取り組んでいる人材が多いと実感します。ぜひ、そういったみなさんの力になりたいです。

-

N.Ichinose

JSOLは中規模のSIerながら、他にはない強みをいくつも持っているよね。ただ、それが未来永劫ずっと発揮できるとは限らない。だからこそ新規事業が必要であり、JSOLなら手がかりはいくらでもあると思っている。

-

E.Mashiko

はい。社会に貢献する新規事業を創りたいという志のあるエンジニアにとって、こんなチャンスのある場はないと私も思います。解決したい顧客課題や社会課題があれば、ぜひJSOLで一緒にかなえていただきたいです。